![]()

Суминия (лат. Suminia) — представитель синапсид, живший в позднем пермском периоде на территории современной России.

История находки

В 1990 году в 18 километров ниже по течению от г. Котельнич, у д. Боровики сотрудником кооператива «Каменный цветок» С.Н. Гетмановым в основании берегового обрыва был найден практически полный скелет мелкого ящерицеподобного животного. Это была первая в мире находка почти полного скелета дромазавра, к тому же

великолепной сохранности. Она была описана доктором биол. наук М.Ф. Ивахненко и получила название Suminia getmanovi в честь руководителя раскопочных работ Д.Л. Сумина и автора находки. За последующие годы на местонахождении обнаружены несколько полных скелетов суминии и более 10 изолированных черепов этих животных.

Рядом с одним из скелетов суминии были найдены окаменелые остатки фтинозуха вяткогоргона – возможного врага суминии. Разломанные кости суминий встречаются в копролитах крупных хищных тероцефалов.

Описание

Единственный установленный вид — Suminia getmanovi Ivachnenko, 1994 (тип). Его остатки обнаружены в местонахождении Котельнич (Котельничский район, Кировская область, Россия). Они датируются началом поздней перми (зона Deltavjatia, северодвинский горизонт, верхнесеверодвинский подъярус, татарский отдел). Животное входит Котельничский подкомплекс Соколковского фаунистического комплекса наземных позвоночных. Ископаемый материал весьма обилен и включает целый ряд полных скелетов, а также большое количество отдельных черепов костей и их фрагментов.

Типовой экземпляр представляет собой почти полный скелет хорошей сохранности, обнаруженный в 1990 г. в основании берегового обрыва реки Вятки в 18 км ниже по течению от города Котельнич, у деревни Боровики. Находка была совершена кооперативом «Каменный цветок», заточенным на поиск и добычу ископаемых остатков позвоночных пермского и триасового возраста. Кооператив сотрудничал с Палеонтологическим институтом РАН и ценные остатки передавал специалистам. До этого палеонтологам попадались лишь разрозненные кости данного животного и никто точно не знал, как оно выглядит. Его в 1994 г. описал М. Ф. Ивахненко, дав название в честь двух сотрудников «Каменного цветка» — Д.Л. Сумина, который руководил раскопками и называл себя «главным палеонтологом кооператива», и С.Н. Гетманова, которому повезло найти кости.

Две следующие формы имеют несколько более молодой возраст, представляя Ильинский подкомплекс Соколковского фаунистического комплекса наземных позвоночных.

Suminia sp. 1 Ivachnenko, 2008 — форма неустановленной видовой принадлежности, происходящая из начала поздней перми (северодвинский горизонт, верхнесеверодвинский подъярус, татарский отдел) местонахождения Потеряха-2 (Нюксенский район, Вологодская область, Россия). Синоним: Suminia cf. getmanovi Ivachnenko et al., 1997. Обнаружены зубные кости. Принадлежность к роду несомненна, но отсутствие зубов не позволяет сравнить с типовым видом.

Suminia sp. 2 Ivachnenko, 2008 — форма неустановленной видовой принадлежности, происходящая из начала поздней перми (полдарсская свита, северодвинский горизонт, верхнесеверодвинский подъярус, татарский отдел) местонахождения Устье Стрельны (Великоустюгский район, Вологодская область, Россия). Синоним: Suminia cf. getmanovi Ivachnenko et al., 1997. Обнаружена предчелюстная кость. Находка отличается от материала типовой серии несколько более короткими шейками зубов и более сильно выраженной режущей плоскостью, образующейся при стирании.

Размеры суминий мелкие: длина ее черепа составляет не более 6 см, общая длина — в пределах 30-50 см.

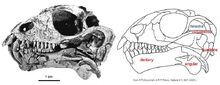

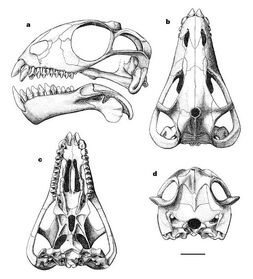

Череп

Череп короткий, высокий и ажурно построенный. Высота на уровне середины длины глазницы примерно 2,5 раза укладывается в длине черепа, длина предглазничной части — 3 раза. Глазница очень крупная, ее диаметр равен около 27 % общей длины черепа. Большое височное окно отделено от глазницы узкой перегородкой. Скуловая дуга выгнута вверх приблизительно до уровня середины высоты глазницы. Мозговая коробка маленькая. Заднетеменная кость непарная и очень большая. Необычно протяженные табличатые кости вклиниваются между верхнезатылочной и чешуйчатой костями. Пинеальное отверстие большое. Пахиостоз костей черепной крыши не развит. Имеется зачаточный сагиттальный гребень.

Септомаксилла развита вполне типично для диноцефалов, по нижнему и заднему краям ноздри и, в отличие от дромазавров, отделяет ноздрю от максиллы. Хорошо развитые небные отростки премаксилл слегка соединяются с небными костями. Поперечные отростки птеригоидов развиты очень слабо и направлены строго поперечно. Зубы на крыловидных костях отсутствуют. Межптеригоидная яма заметно больше, чем у других венюковиоидов и дромазавров.

Зубная кость нижней челюсти невысокая, почти не превышает высоты передних зубов. Артикулярная суставная поверхность челюстного мыщелка выпуклая, допускающая при пережевывании пищи не только давящие вертикальные, но и скользящие продольные смещения нижней челюсти назад (при начале жевания) и вперед в диапазоне до 20º.

Челюстные зубы не дифференцированы, довольно однообразные, крупные и мощные. Верхняя челюсть несет до 12 зубов: в премаксилле 4 зуба (из них 2 первых самые крупные и широкие), в максилле до 8 зубов. Каждая зубная кость несет 11 зубов, из которых передний самый большой. Нижнечелюстные зубы похожи по форме на верхнечелюстные, но в среднем немного более крупные. Зубы, следующие за 2 верхними и 1 нижним наибольшими зубами, уменьшаются в размере спереди назад. Судя по всему, задние зубы практически не использовались.

Зубы заостренно-листовидные и сжатые с боков, с грубой зубчатостью по переднему и заднему краям. Зубцы направлены под углом около 45° к оси зуба. Передние верхние зубы с лингвальным пояском и трехзубчатые по лабиальному краю. Сходные по форме зубы конвергентно приобрели, по крайней мере, еще 5 линий наземных растительноядных животных с независимым происхождением: парейазавры, казеиды, игуановые ящерицы, прозавроподы и птицетазовые динозавры. С другой стороны, передние зубы не колышковидные, как у южноафриканских дромазавров.

Передние увеличенные зубы явно выполняли откусывающую функцию, срезая кусочки потребляемой растительности, тогда как боковые — измельчали пищевую массу перед проглатыванием. Благодаря смещениям нижней челюсти каждый нижний листовидный зуб перетирал пищу, контактируя с 3 верхнечелюстными зубами.

Укрупненные, направленные косо вперед предчелюстные резцы сильно стирались изнутри, и, соответственно, резцы симфиза зубных костей — снаружи, образуя острые края. Заклыковые зубы стираются практически в горизонтальной плоскости, до такой степени, что от них остаются только цилиндрические основания, иногда с вскрытым зубным каналом. Весь стертый ряд быстро сменялся уже практически выросшими замещающими; на образцах можно наблюдать до 3 генераций: старые стертые зубы, немного сточившиеся и совсем новые, только появляющиеся из альвеол.

При микроскопическом исследовании зубов на них были обнаружены многочисленные треки — следы стирания, которые, возможно, были оставлены мельчайшими кристалликами кремния, в избытке содержащимися в клетчатке молодых побегов хвощевидных растений. Однако существует и другая точка зрения, согласно которой следы износа на лингвальной и лабиальной поверхностях щечных зубов суминии образовались при трении зубов друг о друга, а не от взаимодействия с достаточно жестким растительным материалом.

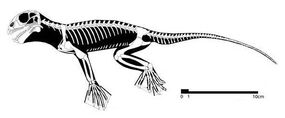

Скелет

Посткраниальный скелет грацильный. Позвоночник гибкий, с длинным шейным отделом. Туловище относительно короткое. Имеются многочисленные тонкие брюшные ребра. Конечности длинные и тонкие, передние несколько короче задних. Ступни широкие, с длинными и тонкими пальцами, напоминающими таковые хамелеона. Большой палец противопоставляется остальным. Пальцы были цепкими или, возможно, соединялись плавательной перепонкой. Каждый палец оканчивается крупной изогнутой и сжатой с боков когтевой фалангой. Хвост относительно длинный, с массивным основанием. Возможно, он являлся цепким.

Палеоэкология

Блок породы со скоплением скелетов суминиий (Suminia getmanovi) из Котельничского местонахождения.

Остатки суминии нередки в местонахождениях, хотя обычно встречаются отдельные зубы и челюстные фрагменты, и лишь в коллекции из Котельнича имеются целые скелеты. Самая представительная находка отсюда — блок породы со скоплением более или менее полных скелетов примерно 20 особей. Они принадлежат животным различного возраста, от молодых до полностью взрослых, а сохранность остатков свидетельствует о быстром захоронении, вызванным каким-то стихийным бедствием — например, наводнением. Возможно, стихия застигла целую стаю-колонию, а может быть, тела были снесены потоком из разных мест.

Окаменелые остатки суминий находят в песчаниковых отложениях, поэтому считается, что они жили в дельтах рек, на низменных заболоченных берегах и маршах. Но эти животные могли обитать и в других местах, а находки в песчанике в таком случае отражают только условия захоронения.

Суминия стала одним из первых наземных растительноядных позвоночных, потреблявших грубую, волокнистую пищу и полноценно пережевывающих ее во рту. До этого позвоночные-фитофаги были в основном потребителями мягкой растительности, в том числе водной, либо сапрофагами (потребляли отмершую растительную массу), при этом заглатывали пищу целиком, не подвергая предварительной обработке в ротовой полости. В результате появления такой обработки увеличивалась эффективность переваривания и усваивания грубого растительного корма.

В местонахождении Котельнич обнаружены небольшие копролиты овально-яйцевидной формы, длиной 1-2 см, с углистым материалом внутри. В копролитах отмечено наличие фрагментов кутикулы, возможно, принадлежавшей птеридоспермам (семенным папоротникам), а также фрагменты древесины. Эти копролиты могли принадлежать суминии. Блок со скелетами суминий также содержит мелкие (менее 10 мм) копролиты, внутри которых обнаружены фрагменты листьев.

Подробное исследование окаменевших остатков показало наличие у суминии адаптаций к лазающему образу жизни, что делает ее самым ранним древесным позвоночным, известным в настоящее время. Так, суминия жила в кронах деревьев за 30 млн. лет до дрепанозаврид, занимавших аналогичную экологическую нишу и напоминавших внешне с хамелеонов. Кисть и стопа суминии большие по сравнению с остальной конечностью (длина кисти составляет около 40 % длины всей передней конечности). Кисть значительно отличается от таковой наземных аномодонтов и больше напоминает кисти других древесных позвоночных из разных групп и геологических периодов.

Палеобиология

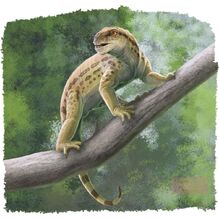

Затаившаяся на ветке суминия (Suminia getmanovi) наблюдает, как хищный горгонопид вяткогоргон (Viatkogorgon ivakhnenkoi) проходит мимо в поисках добычи. Автор — М. Целески.

Большая часть длины кисти и стопы образована длинными тонкими пальцами с сильно удлиненными предпоследними фалангами, которые по пропорциям и форме сходны с таковыми у некоторых современных животных, включая шерстокрылов, крыланов и ящериц, цепляющихся когтями при лазании по деревьям. Первые пальцы кисти и стопы могли отгибаться под углом к остальным четырем пальцам, и, возможно, использовались как противостоящихе хватательные пальцы (аналогично большим пальцам приматов). Появление подобного механизма можно было бы ожидать у животного, при перемещении обхватывающего конечностями ветки деревьев. Более мелкие особенности строения конечностей также указывают на древолазающий образ жизни. Позвонки первой половины длинного хвоста несут мощные отростки. Эти отростки, возможно, поддерживали мышцы, которые позволяли суминии использовать хвост в качестве балансира или оборачивать его вокруг стволов и ветвей.

У групп животных, которые стали вести древесный образ жизни, аналогичные приспособления развивались неоднократно, и данное сходство объясняется конвергентной эволюцией. Сравнение суминии с другими древолазающи позвоночными в очередной раз иллюстрирует данное явление. Однако почему предки суминии стали жить в кронах деревьев, остается неясным. Так или иначе, это животное является первым известным позвоночным с настолько высоким уровнем специализации к жизни на деревьях. Возможно, суминии не обитали на них постоянно, а напоминали по образу жизни современных кошачьих лемуров (Lemur catta), которые держатся группой, много перемещаются по земле, но питаются в основном на деревьях.

Рядом с одним из скелетов суминии были найдены окаменелые остатки горгонопида вяткогоргона (Viatkogorgon ivakhnenkoi) — возможного врага этого животного. Разломанные кости суминии встречаются в копролитах крупных хищных тероцефалов, таких, как вяткозух (Viatkosuchus sumini).

Исследователи отмечают, что позднепмермские местонахождения (и Котельнич в частности) предоставляют свидетельства наиболее раннего этапа становления современных наземных экосистем с большим количеством растительноядных, поддерживающих жизнь небольшого числа хищников. В конце пермского периода окружающая среда обеспечивала существование множества растительноядных животных (около 83 % всех наземных позвоночных) и гораздо меньшего числа плотоядных (порядка 13 % наземных позвоночных). Хотя древесный образ жизни помогал суминии спасаться от наземных хищников, именно конкуренция с другими растительноядными могла заставить некоторых синапсид подняться на деревья. Эти растения были ресурсом, не использовавшимся другими позвоночными, что, возможно, и предопределило эволюцию суминии от наземных предков. Таким образом, суминия нашла новый способ использовать листву верхушек деревьев и сделала первый зафиксированный шаг в нишу, к которой позвоночные животные возвратятся еще много раз.

Общего взгляда на систематическое положение рассматриваемого рода нет. Так, Н. Рыбчинская (2000 г.) в работе, посвященной анатомии черепа и филогенетическому положению суминии, помещает ее в инфраотряд Venyukovioidea. К подобной точке зрения также склоняется большинство других зарубежных исследователей. С другой стороны, М.Ф. Ивахненко (2008 г.) рассматривает данный таксон в составе семейства Galeopidae из инфраотряда Dromasaurida.